Sommaire

L’histoire

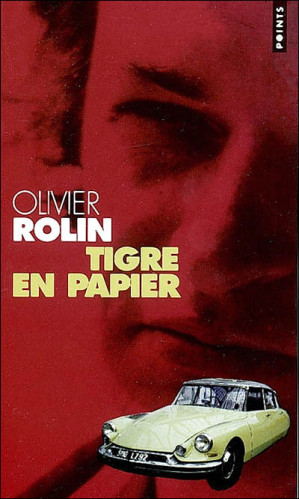

A la demande de la fille de son meilleur ami et camarade de luttes mort depuis longtemps, un homme exhume leur passé militant dans cette France de Pompidou qui menaçait de reprendre son « ennui » après l’épisode Mai 68 et où quelques jeunes maoïstes de la Gauche prolétarienne espéraient faire vivre la flamme de la Révolution.

Ainsi, au volant de sa vieille DS, sur un périph’ désert où souvenirs imprécis et désirs réfrénés baignent dans l’omniprésente lumière des panneaux publicitaires (symboles de notre époque de « fin des idéologies »), revivent sous sa plume souvent acerbe, mais sans aigreur ni nostalgie, dans un récit où les faits s’enchevêtrent et s’emmêlent dans les digressions du cinquantenaire, ces petits épisodes de jeunesse idéologique abandonnée avant qu’en « Allemagne et en Italie l’histoire de ces années-là ne s’enfonce dans le sang » (p. 92).

On y croise alors certains de ces maos aujourd’hui passés au Rotary, les Benny Lévy (Gédéon) ou Serge July (Amédée), des jeunes intellectuels honteux se rachetant auprès des masses dans ces établis qui les firent vivre au milieu des ouvriers, des bourgeois en quête d’aventure (qu’on n’appelait pas encore des bobos), des étudiants avides de servir et de transcendance, des ratés, des pauvres bougres un peu à la masse, tous un peu confondus dans l’action mais aux prises, inexorablement, avec les affres de leurs indécrottables individualités, donnant raison à cet anonyme qui avait écrit sur le tableau de la Sorbonne que « les structures ne descendent pas dans la rue ».

Commentaire

Tigre en papier est une sorte de road movie dans le temps où le narrateur essaye de trainer sa petite Candide dans une Weltanschauung marxiste qui lui est étrangère. Ce n’est ainsi ni un essai1, ni un documentaire, ni un dialogue critique (Marie s’avère vite n’avoir d’épaisseur que corporelle), mais le “simple” témoignage d’un type un peu ivre, un peu perdu, qui tourne sur un périph’ dont l’écrivain aura pris le soin de décrire tous les panneaux publicitaires rencontrés ; procédé au demeurant très superflu et très peu efficace, si ces quelques fantômes de lumière étaient censés symboliser le début du XXIème siècle, puisque, dès les premières pages, l’œil passe rapidement sur ces intermèdes redondants2.

Désireux de toucher à l’image juste, Martin, ayant trouvé une petite Marie / Madeleine3 pour l’écouter à défaut de pleurer sur son sort, monologue le plus souvent et s’interroge incessamment sur des détails infimes (ou sont-ce des questionnements pointilleux toujours ainsi ramenés entre parenthèses ?), qui, tout en créant une atmosphère de brouillon et de bouillonnement sans fil directeur, rend plutôt bien le style de la débauche de bonne volonté de ces militants sans réelle efficacité. Tout en donnant un petit surplus d’authenticité à ce récit.

Authenticité, car, non pas que le souvenir soit tenu à la précision d’une reconstitution d’enquête — et au contraire le flou fait bien partie de leur histoire, comme le souligne le conteur —, il fallait montrer que l’image, ce fantôme que pourfendait Platon, fut bien la substance de leur engagement. La force du témoignage par rapport à l’étude est de permettre d’enfiler une certaine quantité de petits épisodes que Marcel Duchamp aurait qualifié d’« infra-minces », et qui servent de supports concrets à une analyse, certes moins systématique, mais bien plus fidèle que ne pourrait l’être une analyse traitant son sujet de manière plus lointaine. Ainsi, le fatras d’éléments du décor des années 70, d’idéologie mao, d’épisodes ou de situations qui s’entremêlent dans le roman, esquisse avec plus de force qu’un tableau trop ennuyeusement réaliste, le mélange de besoin personnel, de théâtralité narcissique ou sincèrement vécue, de mentalités collectives qui ont pu (et peuvent encore) pousser un jeune homme à se consacrer (dans son sens le plus fort) à de tels groupuscules plutôt qu’à suivre une vie plus ordinaire tâchant de réussir à se faire une place confortable dans la société. On touche au point le plus vrai quand il montre de l’intérieur (mais avec l’appui du regard distant de l’âge) ce que seul un pamphlet aurait pu montrer du dehors4, le côté puéril ou livresque (on dirait sans doute plutôt « filmesque », aujourd’hui) d’où procède tout engagement dans le militantisme politique révolutionnaire5, sans le railler et en essayant toujours d’en garder la grandeur intrinsèque. Fût-elle, cette grandeur, impossible à atteindre, et avilie au moment même où ils essayaient de s’en rendre dignes.

Pour le côté puéril, en effet, a-t-on lu toute la littérature marxiste quand on s’engage à 20 ans dans la Gauche prolétarienne ? Certainement pas. Parce qu’on a montré les coulisses du théâtre stalinien et que l’illusion chinoise n’a pas encore été révélée, on deviendra maoïste. On a envie d’adopter une pose, une certaine poésie de la révolte soutenue par toute une iconographie de héros tombés avant vous et que le sublime de la guerre aura auréolé, soutenu par le sentiment que la vie vaut plus d’être vécu en Rimbaud clandestin qu’en élève studieusement assis et futur travailleur sans histoire.

Pour la part d’héroïsme en quête de hauteur, rien de mieux que le danger, l’interdit et un peu de sang qui menace au coin de rue, pour que, sous la menace du risque encouru et des privations en commun, la fraternité prenne un tour nouveau.

Une fois passé ce sensationnalisme, quand l’homme plus mûr pèse la signification exacte de ses actes et leur efficacité, quand il comprend qu’il a plutôt incarné Derrick que Trintignant jouant leur propre rôle, il abandonne cette supercherie grandiloquente qui a fait d’eux des « tigres en papier » (selon la formule de Mao qualifiant ainsi les USA), à défaut de les laisser devenir de dangereux partisans fanatiques. Il lui faut bien s’avouer alors, ou simplement expliciter ce qu’il savait déjà au fond de sa conscience, que les jeunes qu’ils furent ne désiraient pas tant émanciper l’humanité (qu’ils ne connaissaient pas) que leur propre existence. Et tout ceci Rolin nous le restitue avec une légèreté qui n’en est que plus forte, luisant encore un peu de l’éclat du rêve d’antan, sans tout le langage pontifiant de ces petits enfants-soldats apprentis désidéologues abrutis par la théorie de la spontanéité chinoise, mais par l’ironie tendre et lucide d’un être qui a vu couler bien d’autres eaux sous les ponts…

Un engagement

De vains héros

Ce livre a cependant quelque chose du troisième tome d’un Quijote guéri mais déçu du monde prosaïque dans lequel la raison l’a ramenée, et qui, faute d’avoir su vivre une forme d’héroïsme individualiste n’arrive pas à reconstruire sa vie sur les « ruines » (p. 251) de sa folle jeunesse politisée.

Marie ne sait rien de toute cette histoire, ignore tout de leurs références, de cet univers idéologique dans lequel ils évoluaient en vase clos. A l’image de la jeunesse (française) telle que Rolin s’en fait l’idée : un rien ignare et niaise, bourrée de bonne conscience, pure production conjointe de l’éducation nationale et de la [[société de consommation]] qu’ils ont combattu. Miroir inversé de ce qu’ils furent plutôt que véritable interlocutrice critique, elle ne lui renvoie pas moins l’inanité de leur engagement. Elle ne rêve pas de changer le monde et, hormis dans son anatomie, elle a tout de la platitude de l’ère du principe de précaution (p. 12 ; p. 166), vaguement anti-raciste (p. 37) comme on était à une époque anti-fasciste pour faire partie des gentils dans ces formes de simplismes si abruptes qu’ils devraient faire réfléchir tout honnête homme. Mais, eux, les révoltés, qu’ont-ils fait de plus ? Ils voulaient s’inscrire dans la lignée de leurs héros, reprendre l’étendard sanglant des Saint-Just, des fédérés, de Rosa Luxembourg ou de Che Guevara, tous défaits, ils n’auront au final été que des Sancho Panza grotesques, se perdant en gesticulations dérisoires, pour la beauté du geste. Leur romantisme n’est contrebalancé que par leurs maladresses de jeunes adultes qu’ils sont, incapables de désirer ouvertement une femme (p. 33-34) alors qu’ils essayent de jouer un grand rôle dans le dessein de l’Histoire, voire sombrant par moment dans la gaminerie la plus profonde, comme lorsqu’à la veille d’un coup dangereux pour eux, deux d’entre eux risquent de se battre pour l’issue d’une partie de Monopoly (p. 196). Ils se veulent des héros, mais cachent une véritable lâcheté sous le voile de la grandeur de leur engagement, celle de n’être que des hommes responsables, vivant dans la durée, fondant patiemment leur avenir. Dans une tragédie le héros est inexorablement une victime, et son échec est compris dans le fatalisme de sa situation. On ne lui réclamera rien — sinon de ne pas décourager la jeunesse actuelle censée reprendre le flambeau — puisque la défaite faisait partie du programme. Ainsi « faire la Révolution, ce n’était pas tellement préparer la prise du pouvoir, c’était plutôt apprendre à mourir. Ça semble utile quand on est très jeune » (p. 13) ; ils ne sont pas morts (ou pas de leur engagement) et ils n’ont écrit qu’une farce qui aura réussit à faire trembler pour un moment les bourgeois, tout en s’offrant leur dose d’adrénaline. Finalement, de l’aveu de Rolin, c’est sans doute mieux comme car si de « la Révolution, son cortège d’assassinés, (…) au fond c’était sans doute pour ce côté tragique qu’elle [l]’avait séduit », il sait bien que « quand elle triomphait, évidemment, la perspective changeait » même si « grâce à Dieu, il lui arrivait encore assez souvent d’être écrasée. » (p. 147). Alors au final, n’est-ce pas Marie la tiède, qui gagne du temps, qui finalement s’est déjà affadie avant d’avoir, comme Martin, à contempler le ridicule de son passé ?

Des rêves juvéniles à l’ascétisme fanatique

Plus que la peur du ridicule, c’est, en cette période de « fin des idéologies »6, l’âge de l’embrigadement collectif que cette jeunesse aseptisée ne veut plus revivre même si elle s’amuse de temps en temps à rejouer pour le plaisir de leurs aînés de journalistes quelques remakes plats de Mai 68. Et cette logique de la frénésie idéologique, Rolin la dépeint pour une fois sans complaisance. Au sein de leur groupuscule clandestin, terrés dans des caches de sympathisants, divisant leur temps à taper des tracts, faire des « réus » chaotiques (p. 180) (ou pour coller au novlangue maoïste, « spontanées »), et manger leur sempiternel riz-sauce-tomate, eux qui espéraient libérer les opprimés en prenant sur leur épaules aussi ignorantes que messianiques le poids de l’Humanité souffrante7, ils en deviennent fanatiques et « féroces » (p. 202-203). Virant ascètes de la Cause 8, êtres politisés dans chacun de leur geste, de leurs goûts 9, vivant les contradictions inhérentes à toute idéologie égalitariste du mieux qu’ils peuvent10, ils ne sont que des petits soldats aux ordres, des prêtres ouvriers laïques adeptes du Maoïsme comme d’autres trouvent dans les évangiles la source de la libération (Théologie de la libération).

Leur Grand Dirigeant, Gédéon / Benny Levy, seul habilité, du fait de sa place à l’E.N.S. aux côtés d’Althusser, à interpréter pour la communauté les écrits de Mao (alors « phare de la pensée » estudiantine et véritable idéologie de rechange après la désillusion du stalinisme, devenu dès lors le frère ennemi), donnait ses ordres que la base suivait scrupuleusement. En témoigne la résignation de ces deux jeunes gens établis dans le Nord (p. 72), tombés amoureux l’un de l’autre et séparés par des « coadjuteurs » zélés (et un rien jaloux) qui, venus « porter la prédication en Province » du dernier décret d’un chef « s’inspirant des folies de la Chine » — et « pour tester leur discipline » —, décident d’établir la jeune lycéenne dans une autre ville (Cf. aussi p.202-203). Et

ce qui paraît incompréhensible à présent, c’est qu’ils obéirent. Mais on était comme les jésuites, perinde ac cadaver ».

P.73-74

Tous, pris dans leur petite société close et ses règles strictes, obéissent – même sans y adhérer pleinement – à la logique du maoïsme, du moins tel qu’ils comprenaient en acte la Théorie du Petit père des peuples, dans la fidélité au groupe et leur foi dans leur combat. Ainsi pour la bande médusée de devoir écouter les délires de quelques prolétaires amis de la Cause (p. 165, p. 178-179) devenus les guides spirituels pratiques d’intellectuels sommés de désapprendre leur savoir pour penser concrètement dans le style des « larges masses ». Ce qui ne pourra qu’effarer un peu plus Martin, redécouvrant, quelques années plus tard, le credo de sa jeunesse :

…tu étais tombé sur un exemplaire des Quatre Essais philosophiques du Grand Timonier. […] Qu’est-ce que vous aviez pu les rabâcher, ces fadaises… « D’où viennent les idées justes ? Tombent-elles du ciel ? Non. Sont-elles innées ? Non. Elles ne peuvent venir que de la pratique sociale. » Ça c’était envoyé… « En général, est juste ce qui réussit, est faux ce qui échoue. » Tu feuilletais l’opuscule au style prudhommesque dans lequel les meilleures têtes philosophiques de ta génération avaient prétendues trouver la plus haute des pensées. Qu’est-ce qui vous avez pris ? « Quand ces données sensibles se sont suffisamment accumulées, il se produit un grand bond par lequel elles se transforment en connaissance rationnelle, c’est-à-dire en idées. ;» Pas plus compliqué que ça. Tu le voyais bien, le bond… le grand bond des données de l’expérience sautant dans la pensée, hop ! A pieds joints ! Impayable, ce Mao ! »

P. 157-158

Telle une secte, il faut être sorti du conditionnement pour s’apercevoir rétrospectivement de l’incroyable improbabilité que des gens intelligents puissent suivre ces idées-là, dans une surenchère du rigorisme, pris par l’effet de groupe qui annihile l’esprit critique que seul un individu peut avoir au sein de sa conscience… Et Martin narrant ses histoires de jadis, somnambule mal réveillé de son rêve de jeunesse, désirant honteusement cette nuit cet enfant inculte à qui il n’aurait même pas jeté un regard du temps de sa jeunesse — malgré son dégoût du jeunisme ambiant — n’est-il pas lui aussi le symbole — du moins dans la version binaire du monde dessinée dans ce roman — de cette nouvelle masse endormie par la société de consommation et de désir, cette société libertaire-libérale qu’ils ne pouvaient que mépriser, qui vendait la vraie Révolution pour pouvoir jouir sans entraves ?

Chassez l’individu par la porte…

Ainsi dans leurs conflits intérieurs, toutes ces petites ombres de Robespierre ne seraient pas attachantes si leurs histoires ne portaient tous la marque d’une indécrottable individualité qui leur colle à la peau et à laquelle ils essayent dans des contorsions impossibles d’échapper malgré les garde-fous des ordres du Chef et de la discipline. Certes le groupe est « cet être multiple, entre héros et clown, qui s’appelait « nous » » (p. 131) mais comme se le révèle Martin : « notre volonté de nous effacer dans un être collectif avait pour origine le classique désir individualiste d’avoir un destin. » (p. 168). L’altruisme devrait être leur seul motif, mais lui-même ne veut-il pas au fond être la revanche de son père, mort idiotement dans une guerre colonialiste après avoir connu la défaite française de 40 ? Les damnés de la Terre devaient ne pas reconnaître ces frontières bourgeoises que le Capital maintenait pour diviser les peuples les uns contre les autres, et pourtant leur engagement n’est-il pas indéfectiblement marqué dans le sillon de la situation française ?

« Naître juste après Vichy, tu sais, ça donne des envies d’épopée. »

P. 168

« Les plus inquiets, les plus exigeants de [leur] génération, née juste après la guerre, avaient cherché sans le savoir (ou bien, le sachant, sans se l’avouer) à travers les figures baroques de la Révolution que juin 40 et tout ce qui s’ensuivait n’aient pas eu lieu toutes ces saloperies dont on avait honte sans en être responsables, qui étaient comme une putréfaction, une gangrène dans le corps de la France. »

P. 136

Cruels dilemmes intenables pour ces êtres perdus entre des logiques collectivistes dont ils ne peuvent se défaire et de motivations plus inavouables. Elite éclairée, minorité qui, telle l’avant-garde de Kandinsky, devait être cette pointe du triangle amenant sa base derrière elle, les voilà pris dans d’inexpugnables remords, frères pêcheurs d’un augustinisme moral qu’aucune confessions ne saurait épancher, parce que marqués par le pêché originel d’être des êtres humains, simplement, et de ne pas savoir réaliser cet homme nouveau qui n’existaient quand des les cerveaux vaporeux des utopistes.

Ne pas devenir un tigre en papier ou se soigner de l’héroïsme collectiviste

Malheureusement, plutôt que de tirer les conséquences de cette impasse, c’est bien la circularité qui impose sa marque et laisse la fin ouverte dans ce roman, celle d’une fausse alternative qui ramène notre narrateur (et notre auteur ?) au début du parcours, et dont ce passage est la meilleure illustration :

Une des choses dégradantes, une des choses désespérantes de ce temps, c’est son rejet de l’héroïsme. Ça veut dire qu’on ne croit plus à l’humanité, ça. Un héros, ce n’est pas autre chose qu’un homme pleinement humain, le contraire de l’homme-marchandise. Et le contraire de la créature humiliée devant Dieu. Une humanité sans héroïsme est bonne pour Dieu ou pour le marché.

P. 100

De même, quand Martin se souvient avoir été ému qu’un camarade fasse de lui son fils spirituel à la place d’un fils de sang, « un idiot qui ne s’intéressait qu’aux bagnoles et aux filles » et « n’était pas comme [eux] », qui, le sentait-il, « en dépit de [son] austère sectarisme, ne demandait seulement à vivre, avec le droit imprescriptible qu’a chacun d’être un con » (p. 111), jamais ne point la possibilité qu’un homme jouissant de sa [[liberté des Modernes]] puisse aussi être un homme accompli, riche, enthousiaste et cultivé. Comme si la brute idéologique devait forcément côtoyer l’abruti staracadisé, et que l’entrepreneur au sens le plus large ne recèle pas une grandeur qui n’a ni besoin de transcendance religieuse ni de mystique collectiviste.

Si l’héroïsme est un nihilisme adolescent qui se pare des draps de la vertu pour ne cacher que la lâcheté d’être un homme, tout simplement, et si les démocraties libérales, leur paix ennuyeuse et leur modèle de bourgeois consommateur, n’est qu’une défaite de l’esprit de lutte, comment trouver son salut ? Si toute la philosophie de Mao était dans l’idée qu’on « a raison de se révolter » mais que celui-ci n’a pas canalisé cette révolte pour l’avènement d’un monde meilleur, sinon de misérables bonds qui n’auront fait que des millions de morts, pour quoi se battre ?

Sans doute, et il faut nous écarter un peu du roman pour rejoindre par derrière l’expérience propre de l’auteur, Olivier Rolin aura essayé de dépasser l’engagement maoïste pour défendre contre l’Axe du Mal que sont les militaires et les islamistes, les valeurs occidentales11. Façon encore de pouvoir s’inscrire dans un « nous » qui l’englobe et le porte, cette communauté de valeurs sur lesquelles se retrouvent les néo-conservateurs. De sorte, sa génération n’aura pas été la dernière à croire à l’héroïsme, elle s’en sera inventée une forme nouvelle en se créant de nouveaux moulins à combattre… comme si, soucieux de ne plus être un tigre en papier (et le livre, malgré tout, par son recul a de belles vertus pour nous garder d’en devenir), l’idéologue se croyait sauvé d’être devenu un lion en carton… Peut-être parce qu’être altruiste et reprendre la phraséologie de la liberté des anciens est socialement plus vendeur ? Parce que la maladie de l’héroïsme ne se soigne qu’en comprenant la forme purement individuelle qu’elle peut incarner ?

Et en effet, plutôt que ce marais sans horizon, sans doute faut-il regretter que Martin n’ait pas su trouver une forme d’héroïsme entrepreneurial, responsable, légal, engagé au service des autres tout en servant ses propres fins, dont l’Ecole autrichienne aura donné le modèle théorique et qu’Ayn Rand aura mis en scène (mais sans éviter les excès chevaleresques) dans Atlas Shrugged.

Notes

- Qu’on ne reproche pas alors à l’auteur de ne pas avoir poussé la réflexion très loin au-delà de propos de comptoirs sur la vanité de l’engagement ou la platitude petite-bourgeoise des années 2000. En ce mois de mai 2008 — quarante ans de Mai 68 — d’autres livres sont proposés qui satisferont plus ce besoin.

- Au cinéma l’effet eût pu être bien plus voyant et intéressant.

- Référence à Proust rendue explicite par l’épitaphe du livre empruntée à La Recherche du temps perdu.

- En évitant le petit rien de mépris et de moralisme qui braque souvent, dans un pamphlet, la cible que l’on espère ébranler.

- Gardons-nous bien de rajouter trop facilement « de gauche », même si, le sujet du roman s’y prêtant, tous les exemples seront tirés de cet univers mental-là…

- Ou creux de la vague avant de nouveaux égarements ?

- Plus, au final, par haine de ce monde tranquille que par amour de prolétaires souvent indifférents (cf. p. 160)

- …« nous pensions que la vraie vie était ailleurs, dans ce que le sabir maoïste nommait « la zone des tempêtes », le tiers-monde encerclant les métropoles impérialistes. Et on était trop intransigeants pour se satisfaire d’une fausse vie. » (p. 26) ; « Vous n’alliez plus au cinéma, alors, la Révolution n’avait pas de temps à perdre avec ces farces et attrapes »)

- « la musique était contre-révolutionnaire, aussi, à l’époque », p. 20.

- On y croise ainsi des individus ayant honte d’être beaux, riches, etc. et qui s’attachent à s’enlaidir ou à financer la Cause pour soulager leur conscience (cf. p. 54).

- Valeurs que, justement, fascistes et gauchistes de toutes sortes (du communisme stalinien à l’altermondialisme le plus exotique) combattent explicitement.