Sommaire

Projet d’écriture – ouvert à qui veut – d’un texte « étendant » Du bon côté du fusil.

Attention, le texte ci-dessous en dit beaucoup, lecteur. Ceci pourrait t’en dire trop !

Tout part d’un passage de Du Bon côté du fusil…

On est en décembre 1972, à Santiago du Chili. Juan, professeur de philosophie à l’Université Catholique de Santiago, va voir une de ses anciennes élèves, plutôt pauvre et vivant dans le quartier de San Borja, qui écrit un roman. Voici l’extrait où ancien professeur et ex-étudiante évoquent ce dernier [1ère partie, chap. VI §1] :

« …1 j’attaque le cœur de la discussion :

— Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée de faire de votre personnage principal une écrivaine. Je comprends la tentation – qui est aussi une preuve d’humilité – de commencer par un premier roman où l’on se fait les dents en parlant de ce que l’on connait bien, avant éventuellement de s’attaquer à des sujets plus éloignés de son expérience, mais là on risque de frôler l’autobiographie… et des gens qui nous agacent avec la mort de leur proche, leur maladie, leur nombril sale, leur œuvre, leur carrière ou leur névrose, on en trouve déjà des rayons entiers dans les librairies. C’est du papier gâché, ne tombez pas dans ce travers.

Bien sûr, je meurs d’envie de lui demander si l’homme qui aide ce personnage est inspiré par ma propre personne, mais ce serait casser le charme, briser les règles du travail littéraire, à quoi bon ?

— Il faudrait, je pense, que vous restiez sur ce que vous faites le mieux : décrire l’univers duquel vous provenez avec cette proximité détachée qui est la vôtre, cette critique bienveillante, sachant souligner chez ceux que vous dépeignez, les ridicules comme la part de bonté…

— Pourtant je pensais qu’en montrant sa difficulté à écrire ou à se faire publier, nous avions ainsi un exemple presque universel de la difficulté, pour les gens qui ne sont pas nés dans les beaux quartiers, de s’élever dans cette société cloisonnée.

— Certes, mais le personnage principal vous ressemble trop… si vous voulez parler de votre vie faites-le directement, soyez réaliste.

— Je perdrais du coup tout l’aspect fictif…

— Et vous risquez de n’intéresser personne, car, sans les évènements inventés que vous avez rajoutés, l’histoire n’est pas si palpitante. Et si c’est pour écrire une autobiographie partiellement rêvée, une sorte de Ma vie telle que j’aurais aimé la vivre, l’exercice est assez difficile pour trouver le ton juste et ne pas tomber dans l’étalage litanique de ses rêves ou de ses fantasmes. De plus, comment ferez-vous pour ne pas parler du travail d’écrivain, produire un de ces épouvantables passages doloristes où le démiurge contemplant ses gouffres raconte au commun des mortels comment il est dur d’être un créateur, quel dévouement il a fallu pour pouvoir proposer ce pour quoi le lecteur reconnaissant devrait le remercier, ô quel sacerdoce que de porter un stylo-plume à la main ! Tu parles !, c’est plutôt aller pendant quarante ans travailler à la chaîne et ne pas finir par se suicider ou tuer son contremaître, qui est héroïque ou étonnant…

— Et donc vous pensez que mon personnage ne devrait pas écrire dans le roman ?

— Peut-être que si, mais assumez alors la mise en abime et jouez le jeu jusqu’au bout : sortez Dolorès de votre vie et reprenez cette place ; ainsi, vous, Luz, êtes en train d’écrire une histoire où Dolorès, une jeune femme qui a toujours vécu à Vitacura et croit que Santiago s’arrête à l’ouest du Palais de la Moneda, écrit elle-même un roman dont le personnage principal est une jeune femme qui n’est autre que vous-même.

— Il y aurait donc une relation circulaire entre Dolorès et moi. Et une responsabilité : si Dolorès ne m’écrit pas je ne peux pas exister, et pourtant elle n’existe que parce que je suis en train de l’écrire. En plus il y a deux moi : moi écrivant Dolorès et moi écrit par Dolorés, une différence entre les deux pourrait me rendre folle, me faire dérailler comme un train pris sur des rails qui oublient en chemin d’être parallèles.

— Or, Dolorès – ce qui devient, du coup, un nom paradoxal pour une femme qui n’a jamais eu à souffrir – ne sait rien de Luz écrite, puisqu’elle n’est jamais allée dans son monde, tout ce qu’elle sait lui vient de Luz écrivaine…

— … mais elle s’en rend compte et veut s’émanciper, ]usant d’être écrite par la pauvre qu’elle voulait écrire. Et menace donc Luz écrivant de bouleverser Luz écrite pour que cela rejaillisse sur la première. Sachant que Luz écrivant peut se venger à son tour. Il y a donc une menace sur l’ensemble de la petite chaine. Et ainsi deux fins possibles : ou elles trouvent un arrangement et finissent pas vivre ensemble chacune à leur niveau ; ou elles se détruisent mutuellement.

— La dimension sociale de l’œuvre – et donc justement ce qui fait passer du nombril au Chili, et du Chili à l’universel, peut-être au conflit Est / Ouest sur fond de guerre nucléaire (vous trouverez bien une façon d’y faire référence) – est désormais évidente.

— Je pourrais donc choisir une des deux fins : une solution de type utopie démocrate-chrétienne ou un jeu de massacre, comme une guerre civile.

— Vous pouvez proposer les deux et laisser le lecteur choisir… voire, si l’une des deux vous parait plus probable ou crédible, ou ce que vous voulez, jouer au Dieu des Essais de théodicée, et après avoir présenté les deux réalités envisageables, expliquer pourquoi, dans votre « calcul divin », vous pensez qu’une des fins correspond au meilleur des deux mondes possibles. Ça pourrait donner lieu à un épilogue plus proche de l’essai.

— Ou une fin ouverte qui inviterait directement le lecteur à se rendre compte qu’il est un peu dans le cas de Luz et Dolorès, et que son action décidera de l’avenir du roman qu’est le Chili.

— Sans doute devriez-vous rester dans le cadre d’un roman et ne pas faire appel si directement au contexte politique, que les bons lecteurs, ceux qui savent lire entre les lignes et dénicher l’universel où il se cache, auront compris de toute façon. Sinon vous risquez de faire un tract de plus, comme les socialistes qui ne savent plus rien faire qui ne soit un appel à la manifestation, à la délation, à un vote, à un engagement… Même si c’est un tract pour la paix, ou l’« utopie démocrate-chrétienne » comme vous dites, ça resterait un texte sans grand intérêt.

Elle semble tout aussi exaltée que moi, c’est beau de la voir aussi heureuse alors qu’elle avait l’air si triste lorsqu’elle me parlait de sa famille juste avant.

— Et du coup que puis-je faire de tout ce que j’ai déjà écrit ?

— Luz écrivant n’écrit pas toujours… elle vit aussi, voit et entend des choses, se pose des questions… Et Dolorès aussi… bref tout ce que vous avez déjà fait resterait exploitable. Ça m’a d’ailleurs touché à certains moments.

— Vous avez aimé !

— Oui, Luz. Je vous ai souligné en rouge des fautes ou ce que j’ai considéré comme des erreurs sur la forme ; en vert des suggestions ou des commentaires dont vous ferez ce que bon vous semble. J’ai noté ce passage qui m’a plu :

Je n’étais qu’une eau croupissante au milieu de la pierre, je puise en moi et je deviens une source vive, je ressuscite en mon sein une force que l’on n’avait pas encore cherchée, pourtant toujours présente bien qu’enfouie. Il n’y a pas d’hommes plus poètes que d’autres. Il y en a qui ont eu la chance de rester entiers.

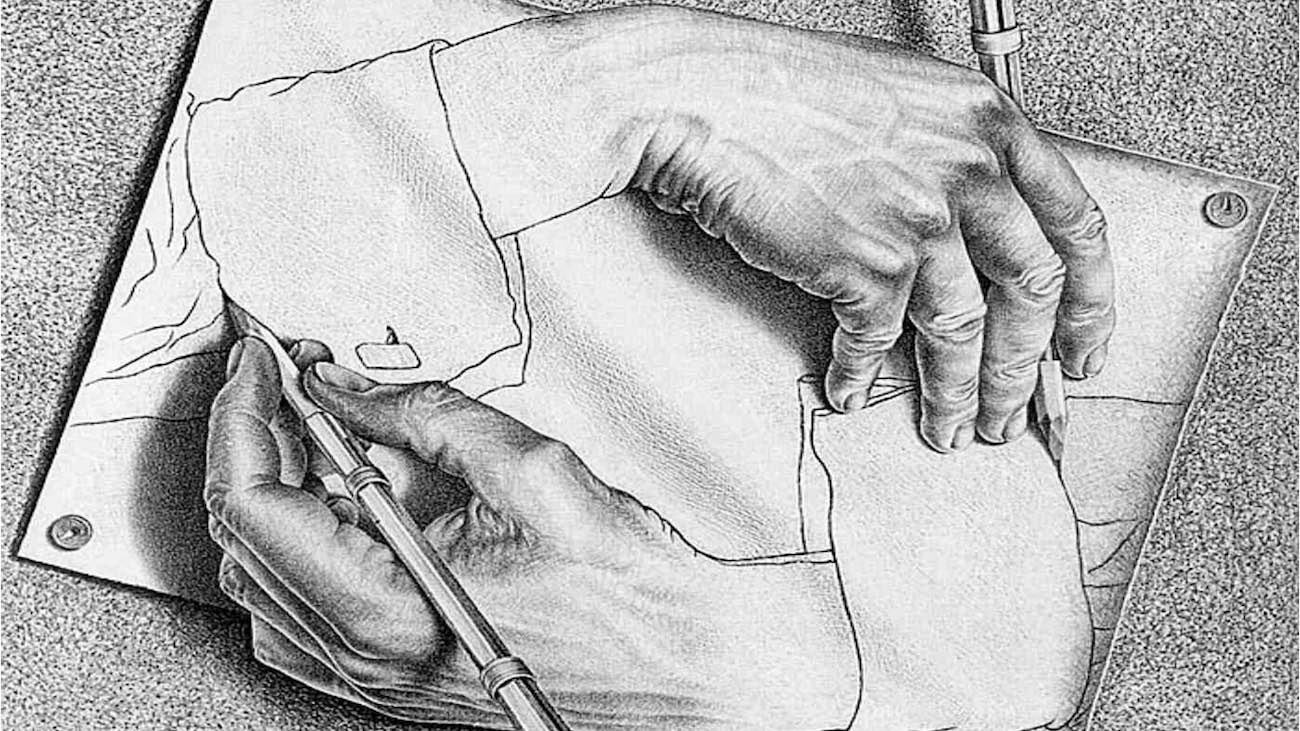

Vous arrivez à mêler ici MC Escher et Nietzsche, Prévert et un peu d’Ayn Rand sans ses côtés fascisants, notamment avec l’idée de « source vive »… C’est admirable ! »

Que sait-on des personnages de Du bon côté du fusil concernés par Femme(s) s’écrivant

Luz (1955 – ? – vivante en 2023) / Nicolas (1956 – 1982)

Voici ce qu’en dit le narrateur omniscient dans DBCDF [1. IV §13] : « Luz, dans la petite maison du quartier de San Borja qu’elle partage avec son frère et sa maman, veuve depuis des années, qui les a élevés, seule, a beau partager les doutes de son professeur, un certain Juan qu’on ne présente plus, concernant l’action politique de l’Unité Populaire, elle sent tout de même son cœur battre sous sa poitrine lorsqu’elle entend parler [Salvador Allende ], au nom de l’humanité2.

Elle sent que le nombril du monde se décentre de Te pito o te henua (qu’on connait aussi sous le nom d’île de Pâques), à Santiago, la ville qui l’a vue naître, grandir, aller à l’école et à l’université, malgré toutes les difficultés ; et rêver. »

On la recroise en 1. V §1, et c’est cette fois-ci Juan qui parle d’elle : ils ne savent pas que « cette charmante jeune fille a déjà un travail dans une administration, rien de bien grand et passionnant mais qui lui permet de vivre et d’aider sa maman et son frère, qu’elle a été mon élève à l’Université pendant deux ans jusqu’à l’année dernière [donc en 1971-1972], et que j’ai sous la main, comme un trésor, le tapuscrit d’un roman qu’elle écrit lorsqu’elle le peut, chez elle ou chez moi sur ma machine à écrire ». Puis ils engagent une conversation :

« — Comment allez-vous ma chère enfant ?

— Les choses vont… je ne sais vers où. Ma maman est de plus en plus fatiguée et mon petit frère suit une route qui m’effraye.

— Politique ?

— Pas vraiment. Il voudrait bien nous le faire croire, mais au fond il s’agit plus de délinquance, je pense. […] Enfin, il ne fait rien de ce que notre mère nous a inculqués.

— Et elle est très malade ?

— Elle fait tout ce qu’elle peut pour nous le cacher, mais cela se voit. Elle vieillit très vite, je me fais du souci pour elle.

Et évidemment elle n’a pas l’argent pour la faire soigner correctement, ce qu’elle ne me dira pas, de peur que cela paraisse être une demande déguisée. Elle doit se demander si elle doit sacrifier ses quelques économies pour tenter de reculer le déclin inexorable de sa mère émoussée peu à peu par le chagrin d’avoir perdu son mari (il y a très longtemps dans une mine du nord du pays), la charge de deux enfants et son travail de femme de ménage durant de longues années, ou considérer que cette fin lente est naturelle, consacrant plutôt son argent à l’avenir… » C’est là que Juan « attaque le cœur de la discussion » que vous avez déjà lue plus haut.

A la mi-décembre 1972, elle fait la connaissance de Nicolas, qui est sur les traces de son père, enquêtant sur qui il est, celui-ci lui ayant refusé de reconnaître sa paternité. Ils vont se lier d’amitié, il va l’aider pour son roman et se rapprochent un peu plus que l’amitié au point de concevoir Juan (fils) en avril 1973. Entre temps, à la mi-mars 1973, Luz avait tenté d’embrasser Juan (père), qui ne savait pas qu’elle connaissait celui qu’il ne considérait pas comme son fils, et qui lui avait refusé ce baiser.

Fin août 1973, elle annonce son mariage avec Nicolas à Juan et lui apprend par la même occasion qu’ils se connaissent et ont conçu un enfant.

Le 1er septembre 1973, elle se marie ; Juan nait en janvier 1974 (on ne sait pas qui a eu l’idée idiote d’appeler le fils comme le grand-père…) et ils se « séparent » quelques années plus tard. Nicolas meurt en 1982, on ne sait comment.

Juan (fils) (1974 – ? (toujours vivant en 2023))

Il est né en 1974, voit ses parents s’aimer moins et se « séparer », puis son père meurt lorsqu’il a 8 ans.

A 49 ans, un éditeur lui demande d’écrire un livre commémoratif à l’occasion des dix ans de parutions de DBCDF (c’est le brouillon de ce texte qui apparaît dans la colonne de droite de la partie 1B du texte). Il y révèle en quelques mots ce qui s’est passé à ses parents, et son activité : on peut penser que c’est un cinéaste qui n’a pas percé (« Je pensai que cette étude m’aiderait à promouvoir mes propres films » [D#1]). Il est en couple avec une femme dont on sait seulement qu’elle réalise une étude sur Dist#rbio, un artiste polémique et anonyme chilien.

Et ensuite ?

Qui écrit le roman ?

C’est éventuellement Luz, elle-même.

Ça peut aussi être son fils à partir des brouillons de sa mère. Il aurait pu reprendre le manuscrit de sa mère et le retravailler dans la continuité de celle-ci (il pourrait expliquer cette reprise dans un préambule). Il pourrait encore se rajouter comme personnage dans le roman, écrivant ainsi les deux femmes qui s’écrivent et s’interrogeant sur cette femme, sa mère, qui n’a pas écrit. L’avantage de cette distanciation est que l’enfant peut aussi revenir avec détachement sur le contexte politique du pays alors (1973 ; travail sur la mémoire), et ce que les deux femmes s’écrivant vivent avant ou après le coup d’Etat.

Ou encore, Juan peut reprendre le manuscrit de sa mère pour en changer la fin, de manière à ce qu’il y ait deux versions du roman, comme le suggérait Juan.

Ça peut aussi être une autre personne (un inconnu, un ami) qui ne connaissait pas Luz et qui, ayant retrouvé le brouillon du texte d’une manière ou d’une autre, décide de le terminer.

Quand aurait été écrit le roman ?

Cela dépend de l’auteur.

Si c’est Luz :

1) soit dès début octobre 1973, après le départ de Juan vers l’Australie : puisqu’on sait dans Du bon côté du fusil qu’elle n’a pas encore « terminé » le texte à la fin septembre 1973 – l’a-t-elle seulement continué après la mi-mars 1973, dernière fois que Juan lui en demande des nouvelles ? On a appris en outre que son futur mari, Nicolas – mari de Luz dès début septembre 1973, père de Juan (fils) dès janvier 1974, et lui-même fils non-reconnu de Juan (père, le professeur de philo à l’UC et professeur de Luz) – l’a aidée à y travailler en janvier 1973.

2) soit longtemps après, délai dont les raisons peuvent être indiquées par exemple par un préambule écrit par elle.

Si c’est Juan (fils) : après 2023, car il n’en parle pas dans ses lettres de 2023, qui servent de préambule à son brouillon de livre commémoratif… il serait étonnant qu’il ne le mentionne pas…

Si c’est un autre auteur, entre octobre 1973 et la nuit des temps.

Bref, tout est possible ; au cas où, il est possible de recevoir plus d’informations sur ce que vit Luz en 1973 dans Du bon côté du fusil : qui est le père, son rapport avec Juan, etc.

Contraintes

1ère – le texte doit évoquer un autre texte, pour le moment fictif, qui pourra exister un jour, exactement comme Du bon côté du fusil le fait pour Femme(s) s’écrivant.3

L’idée est de créer une chaîne de textes fictifs qui deviendront un jour réels.

2ème – Juan (père) n’a pas le droit d’y apparaître après le 23 septembre 1973, et rien ne doit être incohérent avec DBCDF.

3ème – pour le titre, Femme(s)4 s’écrivant (qui fonctionne aussi en espagnol avec Mujere(s) escribiendo(se)) offre un double sens intéressant : on croit à une simple relation épistolaire (c’est peut-être aussi le cas : Dolorès sortira-t-elle de Las Condes ou Vitacura ? ; Luz osera-t-elle aller chez les riches ou les deux femmes n’ont-elles que des relations de papier ?), or la relation d’écriture est beaucoup profonde, existentielle, pour chacune des deux. De plus le titre ressemble ainsi « mains se dessinant » de MC Escher dont l’idée est directement puisée… Cela dit en cas d’idées meilleures, prévenir rapidement que les modifications puissent être réalisées dans Du bon côté du fusil. Très rapidement… (ou pas d’ailleurs : c’est Juan qui propose le titre, Luz ou l’auteur qui reprend le tapuscrit n’a pas forcément besoin de reprendre cette idée. Ça ne fait que deux contraintes, donc…)

Aspects pratiques

Le/a/es candidat-e-s aura/ont juste à faire relire le texte par Du bon côté du fusil pour que la cohérence avec lui soit assurée (donc le respect des contraintes) ; c’est un contrat moral. Et rien d’autres. Ensuite ce sera le livre de l’/des auteur-e-s et le cordon sera totalement coupé !

* * *

Alors ?

Contact : duboncotedufusil@gmail.com

Photo d’entête : Main se dessinant (1948) de MC Escher

- C’est Juan le narrateur de tout ce passage.

- Elle écoute le fameux discours du Président de la République chilienne à l’ONU, le 4 décembre 1972.

- Tlön existera un jour ! Pour info Du bon côté… “étend” Palomita Blanca d’Enrique Lafourcade.

- Luz et Dolorès sont-elles deux femmes, une seule, deux réincarnations d’âmes réapparues à la même époque par accident, comme un bug dans la métempsycose ?